O belíssimo livro de Lizzie Bravo pode ser conseguido pelo e-mail: livrolizziebravo@gmail.com.

Lizzie Bravo não era pessoa de minhas relações, mas isso não impediu que recebesse minha primeira mulher, sua xará Beth Wester, e a mim com extremo carinho em seu apartamento no East Village, ali mesmo na conhecida vizinhança de lugares por onde circularam todos os nomes da vanguarda nova-iorquina (de Lou Reed e o pessoal do Velvet Underground, que gravitaram em torno da Factory de Andy Warhol, aos Talking Heads, Ramones, Blondie, Television e demais bandas New Wave e Punk que ocuparam o CBGB). Foi em janeiro de 1994, um daqueles invernos glaciais de Nova York.

Era a minha primeira ida à capital cultural norte-americana em seguida a uma passagem pela Europa e para quem estava acostumado a ver europeu fazendo festa com uma neve rala, contemplar, a partir já da janela do avião, uma cidade inteira coberta de gelo e castigada por nevascas seguidas, foi uma surpresa e um assombro. Em terra firme a beleza do visual se traduziria na luta para circular pelas ruas deslizando nas calçadas, caindo em poças gélidas e enfrentando tempestades que não te deixavam andar mais do que um quarteirão sem que se desejasse procurar urgentemente um abrigo aquecido para um café – lá, nos invernos mais rigorosos, não chove, desaba o mundo, e com rajadas de vento para as quais nenhum guarda-chuva dá jeito.

Pessoa simples e afetuosa, Lizzie vivia de forma despojada e sem luxos. Cuidava dos interesses de Milton Nascimento e de outros amigos músicos brasileiros nos Estados Unidos e alugava um dos dois quartos de sua residência aos viajantes que estivessem visitando a Big Apple. Acho que fui bater em seu endereço por intermédio de Maurício Valladares, namorado de uma de minhas irmãs. E Lizzie tinha a capacidade de, mesmo não te conhecendo, fazer com que você se sentisse em casa e completamente à vontade. A recepção não era meramente formal, vinha acompanhada pela alegria de uma cicerone que se oferecia para ajudar no que fosse necessário.

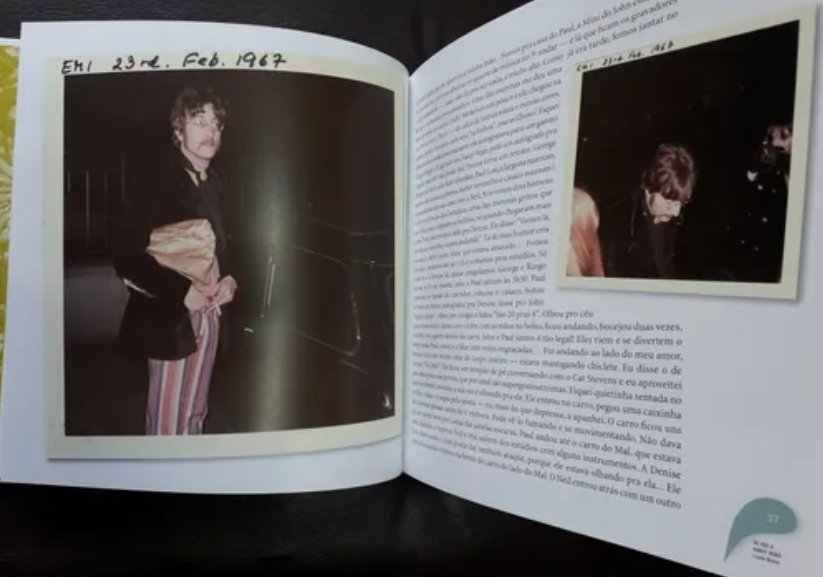

Lizzie e Gayleen rememoram o dia em que cantaram com Paul e John

Foi uma estadia curta, de poucos dias, pois íamos para um apartamento em uptown Manhattan de uma amiga cenógrafa que estava vindo tirar férias no Brasil. A brevidade da estadia, no entanto, foi suficiente para que Lizzie nos convidasse com crachá vip para assistir a uma apresentação do Duran Duran (com a inglesa James como banda de abertura) no Radio City Music Hall, com direito a festinha pós-show com os músicos. O Duran Duran de Simon le Bon estava lançado aquele que ficou conhecido como o “The Weeding Album”, que trazia as faixas “Ordinary World”, “Come Undone” e “Too Much Information”. Havia também no novo repertório a faixa “Breath After Breath”, uma música composta pela banda com Milton Nascimento e que contava com a participação de Bituca nos vocais. Por conta disso, Lizzie, amiga e agente americana de Milton (agente de verdade e sem frescuras, daquelas que levam o violão do músico para consertar), se aproximou de todos os integrantes do grupo inglês.

Marya, sua filha com Zé Rodrix, e a netinha, Morgana, também estavam vivendo em Nova York e viviam em contato com ela. O vizinho era um tal de Vicente José de Oliveira Muniz (ou Vik Muniz). Tinha tudo a ver com o lugar. Em frente ao edifício em que eles moravam havia um junkyard, mas um junkyard bem diferente, pois a sucata era convertida em objetos artísticos expostos à visitação.

Marya Bravo recria música de seu pai, Zé Rodrix

O contato com Lizzie foi ótimo, ainda que breve. Fiquei anos sem ter notícias suas. Há uns 3 anos, vim a vê-la no Theatro Net (hoje Claro) em mais um show de Os Britos de George Israel e Rodrigos Santos, em que recriavam, acompanhados por uma super banda de aficionados, as composições dos Fab Four. Nunca consegui ter uma cópia de seu livro, “Do Rio a Abbey Road”, que saiu com poucos exemplares e que não se encontra à venda em livraria alguma e nem mesmo na Estante Virtual.

Nele, Lizzie compilou seus diários dos dois anos em que fez com outras meninas ponto na entrada do estúdio em que os Beatles gravavam seus discos mais psicodélicos, “Sgt. Pepper´s” e “Magical Mystery Tour”. Trata-se dos dois álbuns que os afastariam da histeria das fãs do começo da carreira. Do alto dos seus 15 anos e acompanhada por outras dedicadas beatlemaníacas, elas ficaram passando seus dias nos anos de 1967 e 1968 alternadamente entre a entrada dos estúdios da EMI (depois se tornariam o conhecido Abbey Road Studios) e a porta da casa de Paul McCartney, a poucas quadras da gravadora inglesa, sem serem importunadas. Viam os músicos chegando, conversavam com eles e eram até mesmo tratadas com certa deferência por todo o staff da banda. Um grupo delas, as Apple Scruffs, seria lembrado com saudade tempos depois nos versos de George Harrison em música de seu terceiro disco solo, de 1970:

“Now I’ve watched you sitting there

Seen the passers-by all stare

Like you have no place to go

But there’s so much they don’t know ‘bout Apple Scruffs

You’ve been stood around for years

Seen my smiles and touched my tears

How it’s been a long, long time

And how you’ve been on my mind, my Apple Scruffs

Apple Scruffs, Apple Scruffs

How I love you, how I love you”

Entre os registros de “Do Rio a Abbey Road”, aparecem os detalhes sobre o convite para que ela e Gayleen Pease gravassem os backing vocals de “Across the Universe”. Como Lizzie gostava de fazer tudo por conta própria, perpetrou essa coisa que muito admiro que é a edição de livro pelo autor. Mas, se por um lado as edições autorais permitem que tudo saia como o autor, o maior interessado, deseja, por outro, elas tornam difícil uma maior difusão da obra. Uma hora terei a chance de reencontrá-la através de seus diários e suas sempre diretas, despretensiosas e interessantes narrativas. Enquanto a chance não chega, dá para matar saudade assistindo a uma de suas entrevistas em que fala de sua trajetória e da célebre história. Para ilustrar essa postagem, escolhi uma que considero das mais completas e ricas em informação, feita pelo músico paulista Rogério Baraquet.

Abaixo, a gravação de Lizzie e Gayleen com os Beatles no disco beneficente “No One´s Gonna Change Our World” do World Wildlife Fund, lançando em dezembro de 1969. A música seria remixada por Phil Spector na versão do disco “Let It Be”, de 1970.

A CPI da covid e outras iniciativas já estão se encarregando de medidas legais em tribunais nacionais e internacionais para conter os descalabros e fazer justiça aos crimes humanitários cometidos por administradores públicos na condução da pandemia. Forças macabras, como bem destacaram integrantes da CPI, vêm enlutando famílias no mundo todo e em alguns casos, como no brasileiro, com um cinismo sem paralelo. Entre essas famílias se encontra a turma do chorinho da cidade de Porto Feliz em São Paulo. Eduardo Ferreira era o pai de três musicistas virtuoses: Corina, flautista, Elisa, bandolinista, e Lia, violonista (violão de 7 cordas). Elas formam o Choro das 3 que contava também com a presença do “papai Dudu” na percussão. Já fizeram excursões pela Europa e pelos Estados Unidos e têm nove discos lançados com repertório autoral e regravação de clássicos populares. Com a pandemia, o grupo seguiu, como outros artistas da música, restrito às transmissões ao vivo via Internet. Em maio deste ano, gravaram uma live, e, logo em seguida, todos na família pegaram covid, apesar das precauções. Corina ficou com 70 por cento do pulmão tomado pela doença, mas se recuperou. Eduardo Ferreira, no entanto, não teve a mesma sorte e faleceu um mês depois, em junho. Apesar de abaladas, elas seguem apresentando seu talento ao vivo. Hoje tem mais uma transmissão comandada pelo trio às 21 horas no Youtube.

A pequena Pinkamena enfrenta Oblizin, um oponente mais bem ranqueado

Contra o GM Burger King não tem partida fácil

Será que Aladdin sobrevive à Mestre Fide Zherebtsova?

Dois jovens talentosos: Stormbreaker Jr. e M. Petrov

Dizem que a única exigência de Tom Jobim com relação à letra da famosa música que assinou com Chico Buarque era que fosse dito tratar-se de “uma sabiá” e não de “um sabiá”, já que é assim que as pessoas se referem à ave Brasil afora. É justo ela uma das principais responsáveis pela cantoria insistente a marcar a chegada da primavera.

O programa, transmitido direto do estúdio Music Bunker na rua Tupi no bairro de Santa Cecília em São Paulo, retorna quinzenalmente. Depois da estreia há duas semanas com “O Dia que o LeelaLive Voltou”, referência à música de Raulzito recriada por eles, a edição desta semana teve como convidado o performático Fausto Fawcett, que deu extensa entrevista em que tratou da sua muito particular perspectiva sobre os Hamlets modernos com seus black mirrors encarando tempos pandêmicos. Adiantou também detalhes sobre o lançamento de seu novo romance “Cachorrada Doentia”, a ser editado em breve. Bem interessante, vale conferir.

Com a primavera, os pássaros retomaram com toda força sua cantoria. A mudança de endereço para perto do Bosque Marapendi, na Barra da Tijuca, e os passeios, com o arrefecimento da pandemia, à serra petropolitana, acabaram levando à percepção da explosão de vida da passarinhada nesta época do ano. Será que esse festejo todo é feito para demarcar território, despertar o interesse de futuros parceiros ou tudo isso e ainda, quem sabe, pelo simples prazer de cantar? Será que as aves podem ensinar aos filhotes um canto específico? Será que pássaros são capazes de cantar em dueto? Deixo que músicos-pesquisadores e biólogos lancem suas hipóteses e comentem suas impressões sobre o assunto. O ornitólogo Willian Menq e seu vlogue “Planeta Aves” já é conhecido dos que frequentam este blogue. David Rothenberg, músico e pesquisador dedicado, é autor do livro “Why Birds Sing: a Journey Into the Mystery of Bird Song” (Basic Books, 2006) em que divaga sobre as razões de tanta cantoria. Há ainda um documentário, homônimo ao livro e realizado pela BBC, em que Rothenberg é festejado por músicos como Laurie Anderson, Jarvis Cocker e Damon Albarn.

Com o entusiasmo daqueles frequentadores de rodas de conversa literária, em que tudo se palpita, tudo se conjectura, tudo se devaneia, e sob os aconselhamentos e orientações virtuais de um autor, fui, junto com jornalistas, roteiristas, publicitários, historiadores (do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina, do Paraná, de Minas, de São Paulo) e um jovem estudante e poeta (esse do Maranhão de Ferreira Gullar), perscrutar a alma dos mestres da escrita na lida com seu ofício. A intenção era reavivar certezas e dúvidas já anotadas, mas esquecidas, assim como travar contato com outras tantas novas ponderações ou inquietações. Opiniões e crenças que se penduram no trapézio do imaginário de muitos escritores e que se traduzem eventualmente em convicções naqueles que nos levam a procurar por suas obras nas bibliotecas e livrarias.

Partimos atrás das trilhas que guiam os autores em seus passeios pelos bosques da ficção, sabendo com antecedência que temos nossos juízos, inclinações, preferências, e que, para se lançar em suas inquirições, cada qual vale-se do cônego Matias que lhe convém. A intenção era enveredar pela senda de um idílio psíquico em que um substantivo e um adjetivo fossem identificados a trocar olhares, gestos, gracejos, seduzindo um ao outro e assim nos entreteríamos com a dança dos dois, ora bailando mansamente, ora perpassados por arroubos de paixão arrebatada. É verdade que por vezes isso nos levaria a nos aproximarmos daquele limite entre a lucidez e o delírio, entre a consciência e as turbulências de pulsões obscuras que se abrigam em regiões as mais insondáveis. Nada, entretanto, de muito estranho àquilo que é desafiador por natureza.

Para que não corramos o risco de nos perdermos na metafísica do que muitos garantem ser o domínio do imponderável, vamos começar dando nomes aos bois, como nos recomenda o dicionário de lugares-comuns. Nosso anfitrião aponta aqueles escritores aos quais tem recorrido para ajudá-lo a pensar o que o clichê chama de “fazer literário”. A tentativa é a de responder a duas questões básicas: como e por que razão os literatos se entregam à sua faina? (discussão que, imagino, também pode ser aplicada à realidade dos reles mortais que se servem de tinta e papel ou bits e bytes). Na lista dos escolhidos para a nossa sessão psicanalítica (é assim que o nosso escritor analista encara o encontro) entraram o seu xará e primeiro incentivador Sérgio Sant´Anna, a inglesa Zadie Smith, o tcheco Franz Kafka, o americano Jack London e os que se detiveram de forma mais demorada sobre o tema como Autran Dourado, Cristovão Tezza, Margaret Atwood e George Orwell.

Antes até mesmo de começar, e como sugerido em nossa conversa, poderíamos, assim como aconteceu com o escritor russo Joseph Brodsky, vê-los sendo confrontados com aquela pergunta elementar: “Quem disse que o senhor é poeta?”. É certo que no caso de Brodsky esta interpelação se deu em uma situação específica em um tribunal de exceção de um país totalitário (por sua marca de perseguição política ela foi depois replicada em trecho de peça de Millôr Fernandes no período da ditadura militar brasileira). Excluindo-se, no entanto, este aspecto, a pergunta parece bastante pertinente se lembrarmos que Brodsky nasceu e se criou na terra de Pushkin, lugar em que para se autoproclamar poeta é preciso mais do que ousadia, petulância.

Com relação ao aspecto prático, Dorothy Parker, em frase citada por nosso palestrante, garante que todo autor odeia escrever. Para a nova-iorquina de Long Branch, o prazer só surgiria ao se ver o trabalho concluído. O comentário de Parker certamente se explica e se completa com o sentimento de um Truman Capote. No prefácio do seu “Música para Camaleões”, o autor da longa e obsessiva reportagem investigativa “A Sangue Frio” contou que ao se iniciar em sua carreira sabia que estava se “escravizando para o resto da vida a um senhor nobre, mas impiedoso.” Para acrescentar: “Quando Deus nos dá um dom, também dá um chicote – e esse chicote se destina exclusivamente à nossa autoflagelação.”

A insatisfação com o resultado final foi outro tópico mencionado. A avaliação seria a de que trata-se de uma constante na vida de muitos escritores. Para alguns autores e determinadas obras parece que a ponderação se justifica. É difícil acreditar, no entanto, que Melville, por exemplo, depois de encerrar o “Moby Dick”, tenha olhado para o volume e dito: “Bartleby, sinto informar, mas precisamos fazer algumas correções e alguém terá de reescrever várias passagens”. E Tolstoi, diante de “Ana Karênina” e “Guerra e Paz”, teria se pego imerso em indagação semelhante? Uma das participantes de nossa conversa aventou a hipótese de que no caso de Tolstoi isso talvez procedesse. É plausível. Basta recordamos que o autor russo fez restrições sérias até mesmo a Shakespeare. As peças do Bardo despertaram nele “repulsa e um tédio irresistíveis”. Shakespeare levou ainda Tolstoi a detestar e condenar sua própria obra dramatúrgica. Essas, porém, parecem idiossincrasias da radicalização de sua fé cristã expressa em profundo ascetismo.

O comandante de nossa DR, autor daquela coletânea de contos que quase se chamou “O Homem que Matou Rubem Fonseca”, garante que a questão não é tão simples assim como poderíamos intuir. Lembra que Flaubert podia perder uma manhã inteira pensando onde colocar uma vírgula e comenta também a afirmação de Thomas Mann de que o “escritor é uma pessoa que, mais do que qualquer outra, tem dificuldade para escrever”. A argumentação é que ainda que possua grande domínio sobre sua arte e que não tenha dúvida alguma sobre sua capacidade como artífice, um autor tende a problematizar tudo o que sai de sua pena.

Problematizando ou não seu trabalho, todo escritor precisa de alguma inspiração ou, alternativamente, de muita transpiração, para dar conta de seus afazeres. Amparado nesta certeza, Somerset Maugham garantia que a inspiração sempre chegava. No caso dele, “toda manhã às 9 horas em ponto” quando se sentava para escrever. Talvez ele tivesse entendido, como Jack London, a necessidade de caçar a inspiração a porrete quando ela não aparece.

Foi comentada a muito conhecida síntese feita por Orwell sobre o que impele muitos a deixarem à posteridade suas inquietações. Segundo o célebre ensaio “Por que escrevo?”, elas viriam de um egoísmo puro e simples, como manifestação de um entusiasmo estético, daquele desejo, que anda muito em falta hoje em dia, de ver as coisas como elas de fato são e, finalmente, como consequência de um propósito político. Dentro da prosa fluente, concisa e elegante de Orwell, tudo parece bastante preciso e abrangente o suficiente para um pleno convencimento. Atwood prefere elencar as suas razões para escrever se manifestando em frases pessoais, diretas e prosaicas: “Registrar o mundo como ele é. Gravar o passado antes que o esqueçam. Desenterrar o passado porque caiu no esquecimento. Satisfazer o meu desejo de vingança. Por saber que precisava continuar escrevendo ou morreria. Porque escrever é correr risco, e somente correndo-os sabemos que estamos vivos. Produzir ordem a partir do caos. Encantar e instruir.”

Encerrada a sessão do “por que”, fomos ao “como”. O autor do muito festejado e sempre citado “O Drible” e pai de um filho esquecido que atende pelo título de “Sobrescritos” (favorito deste analisando) recorreu a um exemplo pessoal, a frase de abertura de seu primeiro livro de contos. Segundo Sérgio Rodrigues, foi com aquele parágrafo que se deu a sua descoberta de uma dicção própria e característica. Ele associa sua experiência pessoal ao redigir o começo de seu primeiro texto ficcional da fase madura de sua vida (ele escreve com alguma ambição literária desde os 14 anos) a um zumbido ou melodia que guiaria seus escritos subsequentes.

Trata-se de mais uma observação interessante sobre como se inicia um texto, um livro, um estudo, tópico que tem ocupado vários autores. Cito Edward Said, um scholar e crítico literário queridíssimo deste leitor, que nunca escreveu nem uma única linha ficcional, mas que tem uma belíssima obra dedicada ao tema: “Beginnings – Intention and Method”. Para outros ficcionistas, como o romancista E.L. Doctorow, a primeira linha de cada obra tem uma importância vital. Em entrevista ao New York Times quando do lançamento de seu penúltimo romance em vida, “Homer and Langley”, o escritor norte-americano, que também foi trazido ao nosso divã por outras razões, disse que a frase de abertura determina todo a narrativa posterior e que a partir dela o romance se constrói por conta própria.

O comentário de Doctorow repete conhecida história que ouvi há bastante tempo de João Ubaldo em palestra em uma universidade em que lecionei. Ubaldo nos garantiu que é muito fácil escrever um livro. Basta criar um personagem e depois sair correndo atrás dele. Além dessa boutade, o escritor baiano, que tinha horror a teorias em estudos literários, fez uma bela explanação sobre a escrita ficcional. Um dos pontos tocados por ele foi como um texto de prosa de ficção é extremamente organizado, mesmo quando tenta mimetizar processos mentais mais complexos de se exprimir como o “fluxo de consciência”, por exemplo. A discussão que segue tomando o tempo das escolas de escrita criativa toca em uma questão central e que se fez presente ao longo do curso: como se estabelece uma prosa pessoal, como se inaugura uma voz literária autêntica? O debate sobre a criação de um estilo narrativo genuíno deve prosseguir em nosso encontro de hoje à noite que encerra o programa do curso. Vejamos se ele rende uma segunda postagem.

Kleber Mendonça, Spike Lee e o cinema em um mundo comandado por gângsteres